三橋貴明さんの動画を元に構成されています。

一緒に勉強していただければうれしいです。

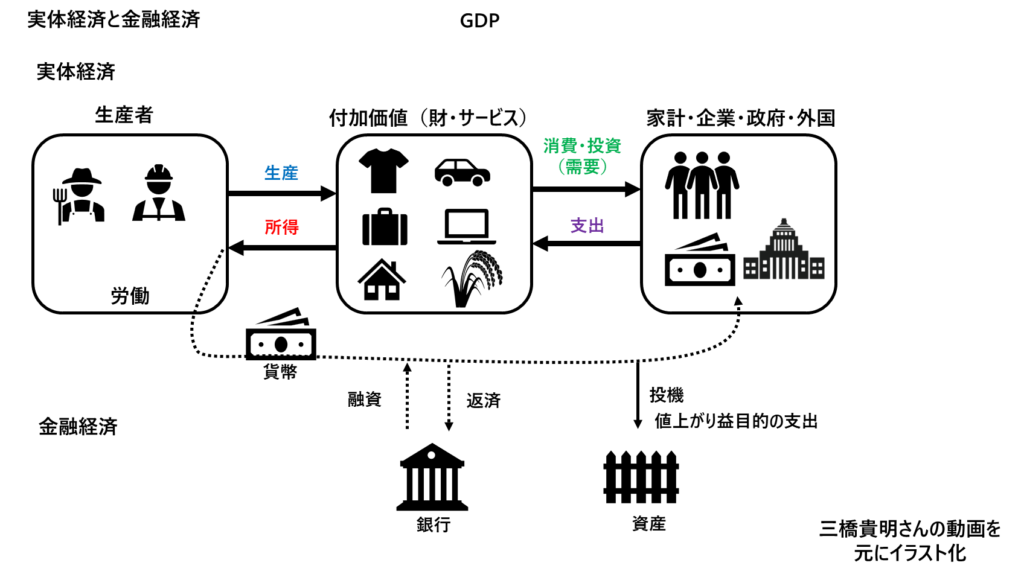

消費税(付加価値税)

上図の付加価値にかかってくるのが消費税(付加価値税)。

事業者の粗利益にかかってくる税金のこと。

実体経済において、生産の合計と支出の合計と消費の合計は必ず等しくなる。

生産の合計のことをGDP(国内総生産)という。

GDPは生産の合計であり、支出の合計であり、消費の合計である。

GDPにかかっている税金を消費税(付加価値税)という。

GDP税といってもいい。GDPを稼ぐと罰金ですともとれる。

つまり、経済成長率は低迷するということです。

アメリカにはこの種の税金はないということは重要。

元々はフランス政府がルノーを助けるために輸出補助金を出したかったから付加価値税をという仕組みを導入した。

元々は大平内閣の時に経団連に言われて導入した。当時は一般消費税という名前で導入しようとした。経団連は「消費税を入れて法人税を下げなさい」ということで導入した。失敗した。

中曽根内閣は売上税という名前で導入しようとした。売上に税金かけるのかということで、

事業者が怒った。失敗した。竹下内閣の時に消費税という名前で導入した。

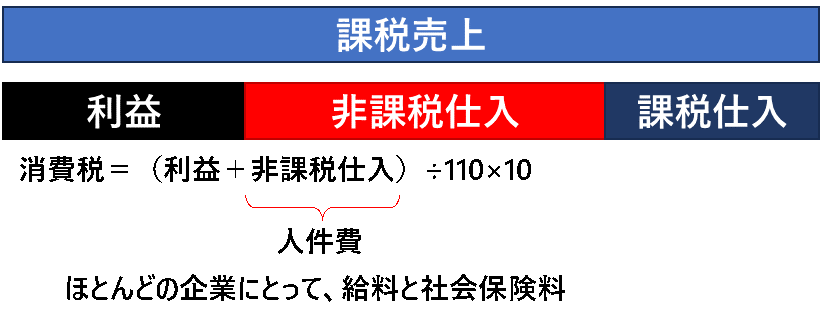

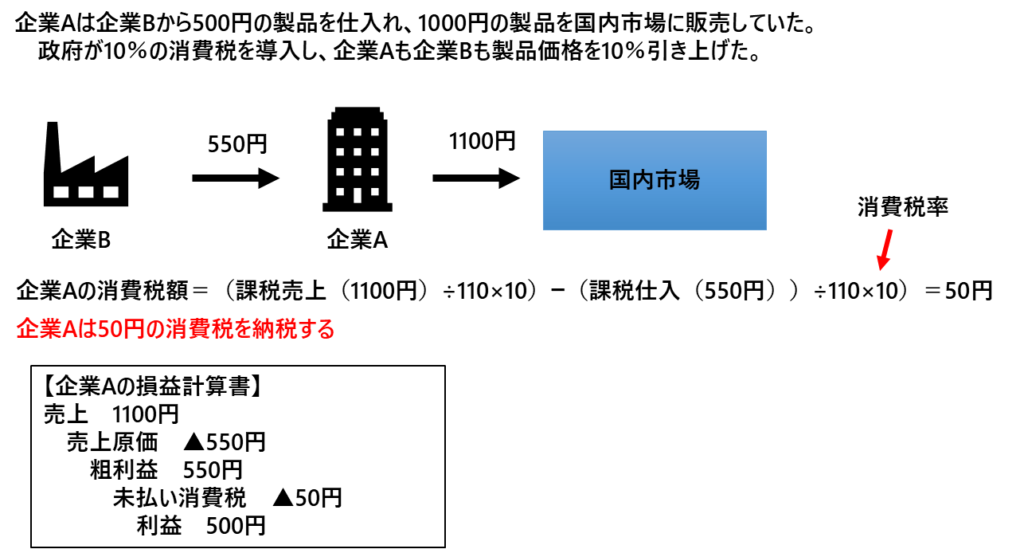

売上原価は、他の会社の生産なんだから、その分は控除してもいいだろう、課税しなくていいだろうということで課税仕入の分は払わなくてもいいということになった。

デフレは総需要がしぼむこと。名目GDPがしぼむこと。

粗利益は必ずプラス。マイナスの企業はない。

財務省は中小企業が法人税を払わないから、粗利益に消費税という形で付加価値税をとるようになった。財務省でも自民党の中でも消費税は第二法人税と呼ばれていた。

消費税法(納税義務者)

第五条 事業者は、国内において行なった課税資産(ようは財やサービス)の譲渡等(ようは取引)(略)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

事業者が、国内が取引(売買)したら税金を納める義務がある。

消費税法には「消費者」という言葉が登場しない。なぜなら関係ないから。

直接税:税金を納める義務のある人(納税者あるいは徴収義務者)と、税金を負担する人(担税者あるいは納税義務者)が同一である税金。

間接税:税金を納める義務のある人と、税金を負担する人が異なる税金。

ということで、直接税:酒、たばこ税、揮発油税・消費税(事業者が納める売上税、取引税、消費税といいつつ消費者は関係ない)

間接税:入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税(預り金)

正規社員は非課税仕入

外注(非正規雇用)だと課税仕入(消費税額が小さくなり節税)になる。

事業者は非正規雇用にすると社会保険料の負担がものすごく小さくなる。

非正規が増えると消費税額が小さくなるから事業者は節税になる。

インボイス

インボイスの請求書(適格請求書)

消費税の仕入れ額控除を受けるために必要。

インボイスではない請求書は課税仕入として認めるわけにはいかない。

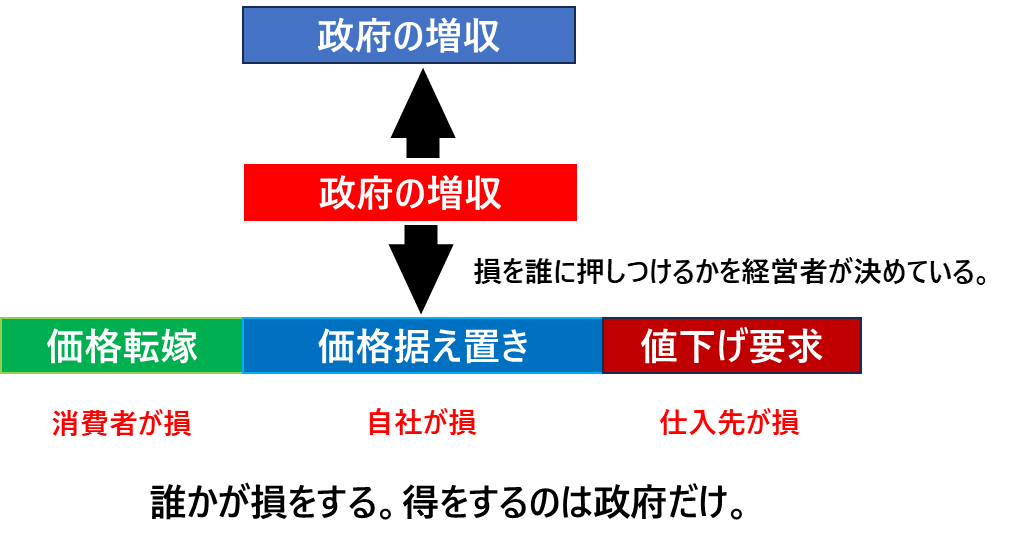

これがない請求書は非課税仕入れになる。つまり、インボイス無しだと消費税の負担が増える。事業者が自社が損したくないとなると、どうするかというと負担を仕入れ先に押しつけることになる。もしくは、どうしてもこの事業者から仕入れないといけないとなると、価格転嫁で消費者が負担し損することになる。

財務省のホームページには、消費税は、価格への転嫁を通じて、最終的には消費者が負担することが予定されている税と書かれているそうです。予定されているというところが曖昧になっている。

誰が損するかは事業者が決めることができる。税込、税抜は企業の価格戦略である。

これは、パワーで決まってくるものなので怖ろしい仕組み。

消費税は預り金と企業経営者に啓蒙していったが、預り金ではない。

国会の質疑、裁判の判例で、消費税は間接税ではないとでている。

レシートに書いてある消費税は嘘っぱちである。課税仕入分がひかれていないから。

益税論は1991年に裁判で否定されている。免税事業者は消費者から預かった税金を利益にしてしまっている益税論。税抜処理する場合は預り金として処理すると記載されているが、会計処理上のことで、消費税の納税義務者の問題とは無関係とされている。

また、消費税増税で医療機関は非常に大変な目にあっている。

それは、医療サービスが消費税率0%ではなく、保険適用が非課税だから。

保険適用ではない自由診療分は課税売上にすることができる。ただ、医療はほとんどが保険診療だから、ほとんど課税売上にならない。ということは、課税売上のところは控除できない。非課税売上(消費税の控除ができない)だから、医療機関は消費税の負担が激増する。

消費税が増税すると医療機関はとんでもないことになる。

消費税の負担が上がると診療費が上がるのを抑えるためという理屈で保険適用のサービスは非課税になっている。(保険適用のサービスを消費税0%にすると、補助金のような形で病院に利益が出るようになる?)

消費税は医療サービスをぶち壊している。

経団連がなぜ消費税を導入したのか。

フランスの付加価値税を消費税というプロパガンダで入れたかった。輸出戻し税。

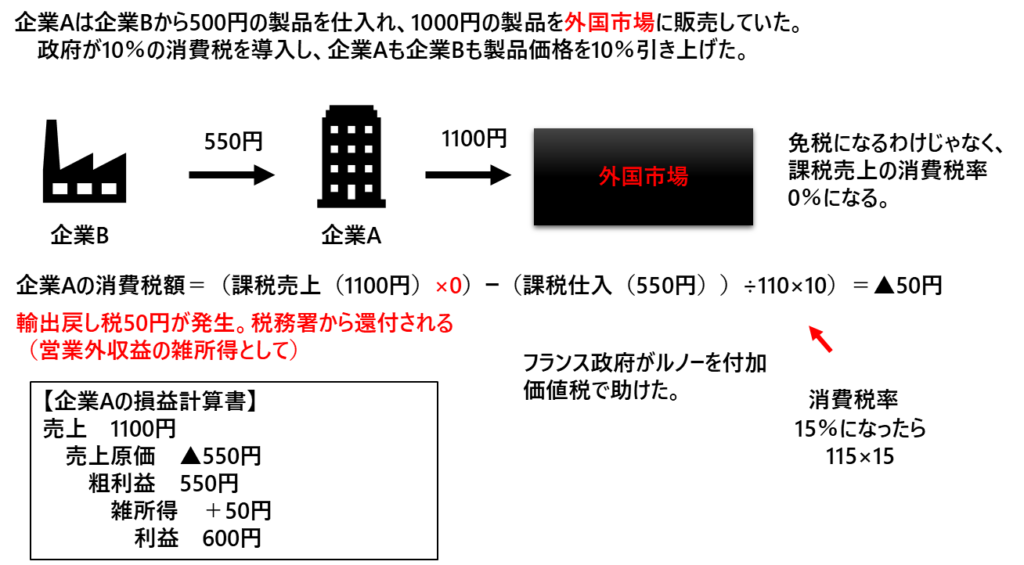

輸出になると、消費税率が0になる。消費税率が0になると、課税売上×0%となる。

輸出は還付が受けられる。輸出すると還付があり、勝手に利益が出る。

だから、経団連が輸出を推進するのは利益が出るから。

経団連はほぼ大手輸出企業である。経団連は法人税率も引き下げたい。

そこから配当金を支払う。株主資本主義。だから、経団連は株主の利益を最大化するために、消費税率を引き上げたり、法人税率を引き下げることを言う。

また、円安になったら、勝手に売れる。安くなるから買われる。

価格は市場と企業のパワーゲームで決まる。

外国から消費税を預かれないから、消費税率は0%でいいだろうということで、間接税にしている。還付して輸出企業に出したいから、消費税という名前で付加価値税が導入された。

輸出補助金をやるために消費税率を0%にしている。

間接税じゃないと輸出戻し税が成立しない。

そして、輸出企業がある税務署は消費税の税収が赤字になっている。税務署が赤字になっている意味不明な状態になっている。

消費税は粗利益にかかる税金なので、税収が安定している。

リーマンショックの時も、コロナショックの時も政府の消費税収入は安定していたらしい。

消費税収は24兆円まで膨らみ、所得を政府に奪われている。GDPを奪われている。

税収が安定しているといいと言われているが、だからだめ。

理由は税はビルトインスタビライザー機能がある必要があるが消費税は違う。

ビルトインスタビライザーとは、景気がよいときは税を取り、景気が悪いと税を取らない。

税は財源ではなく国債である。

消費税が上がると実質賃金も下がる。

消費税にはビルトインスタビライザーの仕組みがない。

デフレを長期化させる。弱者をいたぶる。格差拡大。

雇用の不安定化。輸出企業を助ける。少子化。

少子化はなぜ起きるか。結婚された夫婦が産む数は減っていない。

経済的に結婚できないから少子化が起きている。

消費税廃止は株主が困るだけだが、企業は売上は増えることが見こまれる。

株主資本主義で企業が売上が増えなくなったが利益は増えさせられる。

今回は、三橋貴明さんの動画の勉強でした。

ありがとうございました。三橋貴明さん。

2025/03/17 07:12:25 キクシェル

コメント